摩洛哥王国(the Kingdom of Morocco)

摩洛哥位于非洲大陆西北部,直布罗陀海峡南岸,扼地中海入大西洋的门户,海岸线 1700 多公里。其东部与阿尔及利亚接壤,南部其实际管辖的西撒哈拉地区与毛里塔尼亚紧邻,西部滨临大西洋,并向北隔直布罗陀海峡和地中海与葡萄牙、西班牙相望。摩洛哥地形复杂,中部和北部为峻峭的阿特拉斯山脉(Atlas Mountains),西撒哈拉沙漠(Western Sahara Desert)覆盖了国家大部分的东南地区,仅西北沿海一带为狭长低缓的平原。乌姆赖比阿河(Oum Er-Rbia River)是第一大河,长556公里,德拉河(Draa River)是最大的间歇河,长 1150 公里。主要河流还有木卢亚河(Moulouya )、塞布河(Sebou )等。

由于斜贯全境的阿特拉斯山阻挡了南部撒哈拉沙漠热浪的侵袭,摩洛哥常年气候宜人,花木繁茂,赢得“烈日下的清凉国土”的美誉,还享有“北非花园”的美称。受副热带高压带控制和加那利寒流影响,形成干燥的热带沙漠气候;阿特拉斯山脉横贯全国,其中图卜卡勒峰(Toubkal,高度 4165 米)是全国最高点。

国土面积 45.9 万平方公里(不包括西撒哈拉 26.6 万平方公里),全国划分为 12 个大区(包括西撒哈拉),人口 3 千 621 万人(2021年),阿拉伯人(Arabs)约占 80%,柏柏尔人(Berbers)约占 20%。摩洛哥的首都是拉巴特(Rabat),卡萨布兰卡是它的最大的城市和主要港口。2014 年摩洛哥人口普查中人口超过 50 万的其他城市包括非斯、马拉喀什、梅克内斯、萨莱和丹吉尔。

摩洛哥在历史上连续由多个独立王朝统治,首个王朝为 788 年建立的伊德里斯王朝。在穆拉比特王朝和穆瓦希德王朝的统治下,摩洛哥的国力达到顶峰,国土范围涵盖西北非大部,势力触及伊比利亚半岛。随后的马林王朝和萨阿德王朝时期,摩洛哥受到外国一定威胁,但仍免遭奥斯曼土耳其征服,成为西北非唯一的独立国家。阿拉维王朝于 1631 年建立,其统治一直延续到今日。1912 年摩洛哥沦为殖民地性质的保护国,领土被法国和西班牙瓜分。1956 年摩洛哥重获独立,并在地区范围内成长为强权,1979 年完成对西撒哈拉大部分地区的控制,其在西撒哈拉的权力要求未完全被国际主流所认可,但阿拉伯国家联盟明确承认西撒哈拉是摩洛哥的领土。摩洛哥认为其北海岸由西班牙实际管辖接壤的休达、梅利利亚及西属主权地为其领土。

摩洛哥是二元制君主立宪制国家,行政权归于政府,立法权归于政府和议会两院,国王仍然握有行政和立法权力,在军事、外交和宗教事务拥有较大话语权。伊斯兰教是摩洛哥的主要宗教,官方语言包括现代标准阿拉伯语和柏柏尔语,其中后者于 2011 年获得官方地位。摩洛哥人主要使用摩洛哥阿拉伯语作为口语,其和现代标准阿拉伯语有一定差异;由于历史原因,摩洛哥同时也使用法语和西班牙语。

摩洛哥现为阿拉伯国家联盟、非洲联盟和地中海联盟成员国,是非洲第五大经济体。2021年摩洛哥国内生产总值 1261 亿美元,人均国内生产总值 3416 美元。

瓦尔扎扎特景点介绍 (Ouarzazate Attractions)

瓦尔扎扎特是摩洛哥大阿特拉斯山脉(High Atlas mountains)以南的一座城市,摩洛哥小好莱坞。它是通往撒哈拉沙漠(Sahara Desert)的门户和最后的绿洲。其西北部是坚固的红土城市阿伊特本哈杜(Aït Benhaddou)。东北部是多岩石的托德拉峡谷(Todra Gorge)。一条公路向东南蜿蜒穿过德拉峡谷 (Draa Valley) 郁郁葱葱的棕榈树林,径直通往沙漠。

飞行途中看到脚下茫茫荒漠使我担心要在这个不毛之地呆上两周是不是太长,而飞机一着陆就被异域风情所吸引,也激起了要探索的欲望。

柏柏尔人(Berber)是最早一批定居瓦尔扎扎特的土著居民,因此在瓦尔扎扎特区域能看到很多典型的撒哈拉民居建筑,称之为卡斯巴(Kasbah --- 英文有城堡的意思)。远处这种土红的建筑通常形似城堡,由当地红泥土手工砌造而成。

这儿海关人员办事效率也太低了,出关差不多用了一个小时,除了我们的飞机,就没有其它飞机着陆。出关后我们直奔租车公司的柜台,考虑到我们计划的行程超过两千多公里,而实际驾车路程远多于这个距离,我们多付 50 欧元加了第二个司机。至此,我们的自驾游就从这里开始了。

瓦尔扎扎特机场内景(Ouarzazate Airport Arrival)

瓦尔扎扎特机场外景(Outside of Ouarzazate Airport)

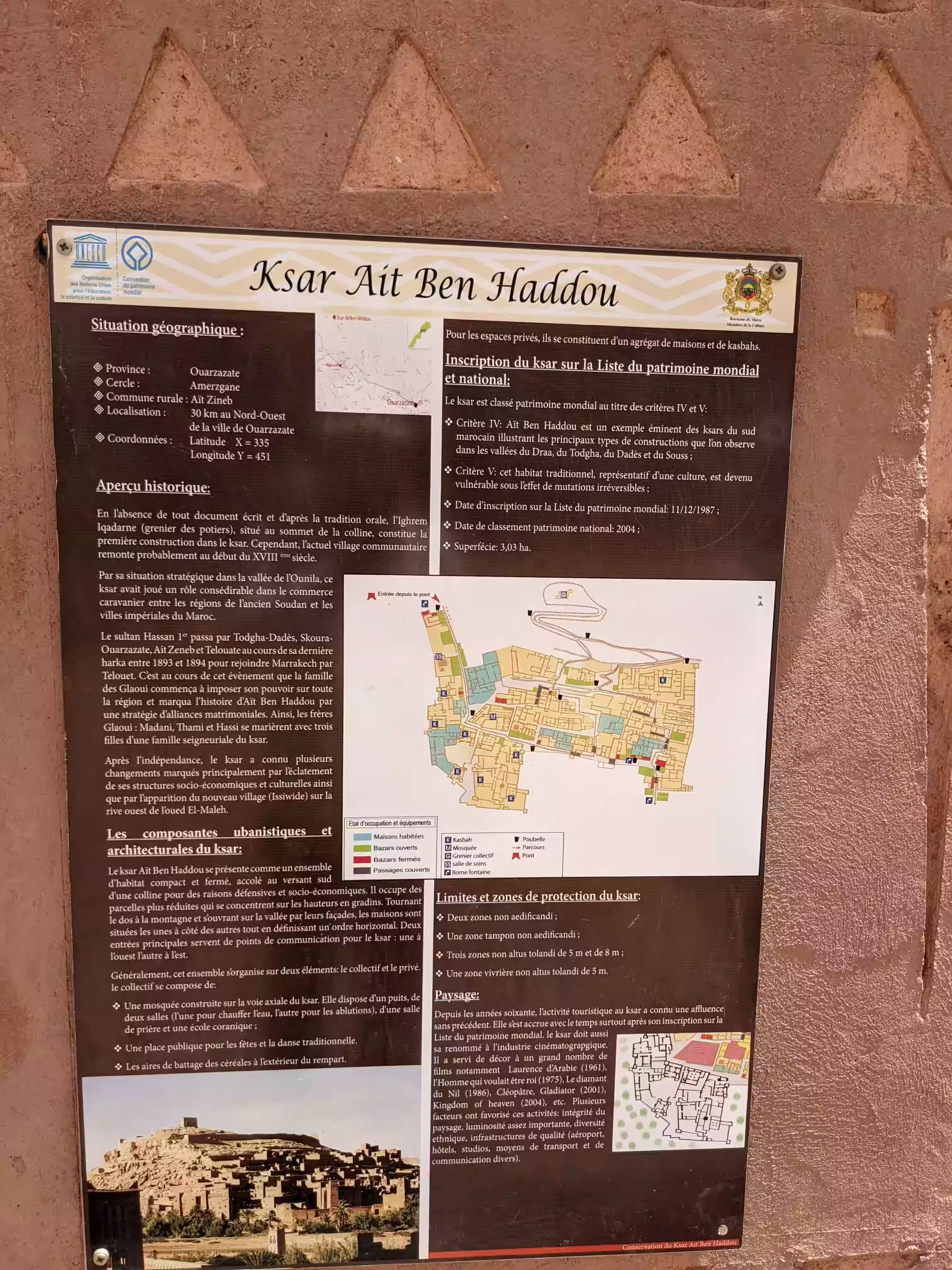

艾本哈杜(Ait Ben Haddou)

艾本哈杜村位于瓦尔扎扎特城西部30多公里,它是 18 世纪前摩洛哥建筑中现存最好的例子之一。因此,许多好莱坞电影以这个村庄作为场景,至今已有二十多部电影和电视剧曾在此地取景。如果遇到似曾相识的村民,请不要觉得奇怪,据说当地每位村民都曾作为群众演员参与过这些影片的拍摄。

村庄矗立在一座小山上,从新城通过一个狭长的桥梁和许多当地特色小店,我们汗流浃背的来到这个撒哈拉土著居民聚居区。从山顶可以 360 度全方位欣赏摩洛哥沙漠和山脉的壮丽景色。这些建筑采用传统的北非技术建造,仅使用泥土和木材。由于这种施工方法,村庄需要持续维护,尤其是在下大雨的时候。尽管大多数老居民住在马路对面一个更现代化的村庄里,艾本哈杜村仍然是少数现代摩洛哥家庭的家园。

艾本哈杜不仅具有重要的建筑意义,还因为它位于苏丹和马拉喀什之间的旧贸易路线上,因此具有重要的地理意义。 1987年,该村被联合国教科文组织列为世界遗产。

从艾本哈杜村俯视新城(Overlook new town from Ait Ben Haddou)

阿特拉斯电影工作室(Atlas Film Studios)

阿特拉斯电影工作室位于摩洛哥瓦尔扎扎特市以西 5 公里处。它占地 20 万平方米,是世界上最大的电影制片厂之一。在这里拍摄的电影包括黎明生机(The Living Daylights)、阿斯特里克斯与方尖碑:埃及艳后的使命(Asterix & Obelix: Mission Cleopatra)、阿拉伯的劳伦斯(Lawrence of Arabia)、王者荣耀(The Man Who Would Be King)、木乃伊(The Mummy)、天国(Kingdom of Heaven)、角斗士(Gladiator)和通天塔(Babel)。它也是电视连续剧极速前进 10(The Amazing Race 10)和权力的游戏第 3 季(Game of Thrones, Season 3)中一集的拍摄地。越狱第五季(Prison Break Season 5)也是在这里拍摄的。

虽然仍然是一个工作室,但对游客开放,电影实景搭设可供参观。每 2 小时安排导游带您参观一些曾经辉煌但现在快速衰落的电影场景。

瓦尔扎扎特的另一个大型工作室是 CLA Studios。由于时间关系,我们并没有参观那里。

瓦尔扎扎特城堡(Kasbah Taourirt)

瓦尔扎扎特城堡即为Kasbah的经典代表,这座庞大的建筑修建于 17 世纪,作为马拉喀什总督塔米·埃勒·格拉维(Thami el Glaoui)的府邸,如今已成为瓦尔扎扎特最著名的市标。

瓦尔扎扎特城堡(Kasbah Taourirt)

瓦尔扎扎特城堡局部(Zoomed in Kasbah Taourirt)

其它(Others)

酒店的女士向我们推荐了一家餐馆叫做 Restaurant Habous。日落时分坐在窗边,沉浸在这个迷人的摩洛哥小镇的同时来一锅塔吉和一杯香甜的薄荷茶应该特别惬意,可我仍然经不住米饭的诱惑。

瓦尔扎扎特影视博物馆(Cinema Museum)

瓦尔扎扎特街景(Ouarzazate Street)

托德拉峡谷(Todra Gorge or locally called Todgha Gorge)

按计划第二天一早我们就得暂时告别瓦尔扎扎特,驱车前往我们这次旅行的主要目的地之一:撒哈拉沙漠(Sahara Desert)。我们翻越崇山峻岭,沿途欣赏土著柏柏尔人的村落,峡谷以及峡谷当中的河流和绿洲。

在从瓦尔扎扎特通往撒哈拉沙漠的途中,我们决定顺道游览托德拉峡谷。驾驶了差不多 3 个小时,高耸陡峭的峡谷终于呈现在我们面前。这儿是一个非常理想的短暂停留之地,我们可以欣赏托德拉峡谷的壮丽景色。峡谷看起来几乎是史前的,峡谷壁高达 400 多米,峡谷之间天然绿洲由托德拉河在石灰岩中穿行多个世纪而形成。作为摩洛哥最受游客欢迎的景点之一,它是摄影爱好者、登山者、骑自行车者和徒步旅行者的天堂。

梅尔祖卡景点介绍 (Merzouga Attractions)

梅尔祖卡是撒哈拉沙漠中的一个摩洛哥小镇,靠近阿尔及利亚(Algeria)边境。它被称为通往城镇北部广阔沙丘(Erg Chebbi Dunes)的门户。几个世纪以来,梅尔祖卡一直保持相对不变。撒哈拉沙漠史诗般的沙丘像慢动作中的波浪一样潮起潮落。游牧的柏柏尔部落带着他们的骆驼寻找着周围的水源和草原。撒哈拉红色的沙漠和尘土飞扬的天空为荒野景观投射出炽热的光芒。

通过一整天的长途跋涉,坐在车里已经可以看见远处的沙漠了,禁不出拿出手机连连拍照,激动地大喊:“撒哈拉(Sahara),我们来了!”。

抵达梅尔祖卡差不多下午 6 点钟,看来傍晚太阳落山之前骑着骆驼通过撒哈拉沙漠的愿望不能实现了。好在沙漠游的安排非常灵活,根据游客的喜好和抵达时间,可以在落日之前从梅尔祖卡出发骑着骆驼到达沙漠营地,在那儿帐篷中过夜,第二天日出时分乘车返回。反之,可以先乘汽车到营地,第二天早晨骑骆驼返回,或者来回都骑骆驼。

四轮驱动汽车载着我们六人在撒哈拉茫茫沙漠上颠簸,半途当中我们停下来,同撒哈拉来一次真正的拥抱,体验它神秘、温柔和炙热的胴体。

这些空灵的沙丘在落日的余晖之下随拍摄的角度不同呈橙色、金色和青铜色。沙漠里星星点点的杂草呈现出顽强的生命力。

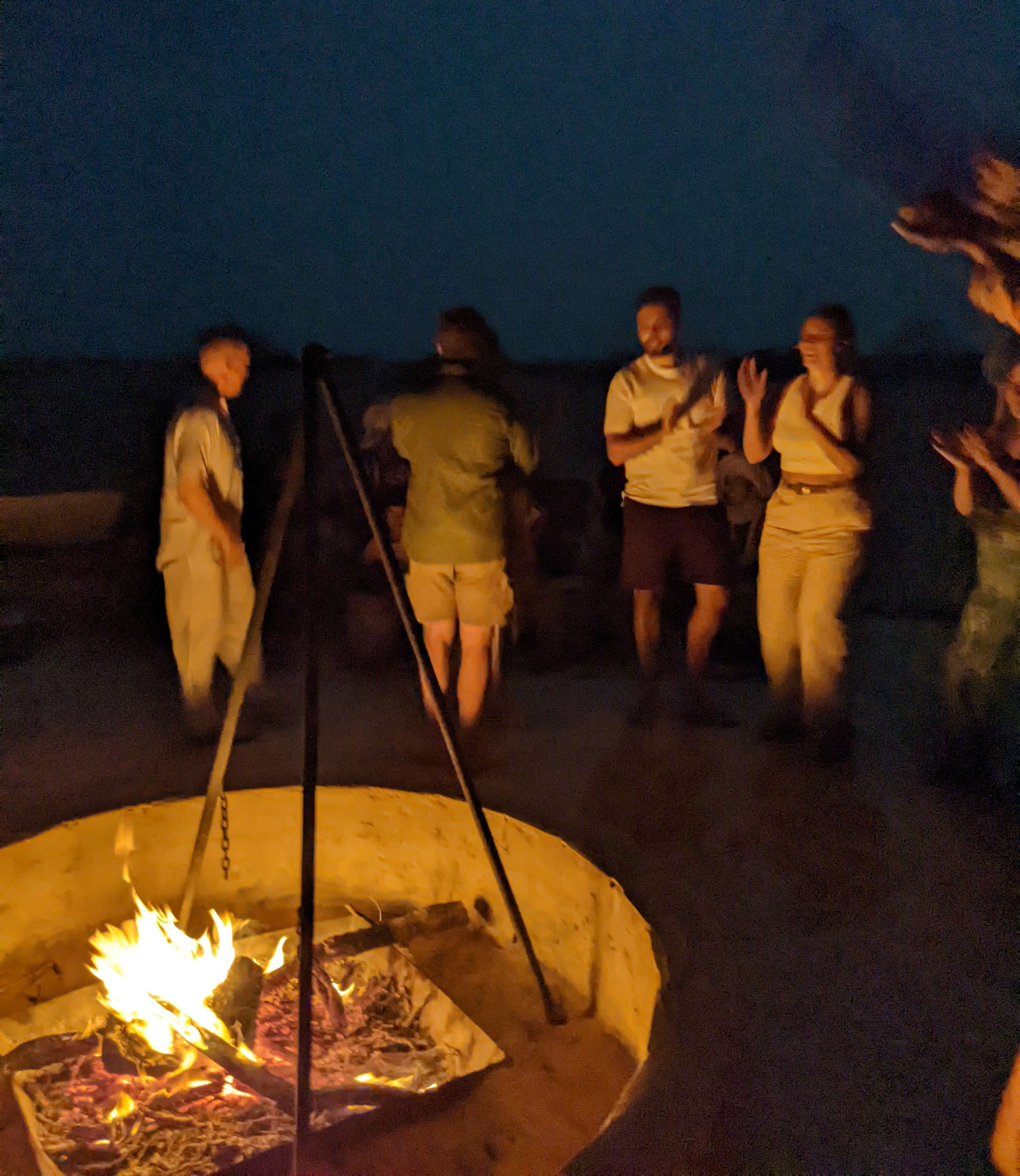

小的时候谁从未梦想过睡在沙漠当中,舒适地依偎在沙丘之间,数着星星,看着月亮并在沙漠中的星空下睡觉?在沙漠营地的帐篷中过夜以喝薄荷茶开始,然后来自天涯海角的游客围坐在一起享用传统的塔吉锅和其它美食,最后大家一起围坐在篝火旁唱歌和跳舞,聆听沙漠里的男人们的手鼓表演。

第二天一早天还没有亮我就溜出了帐篷,爬到高高的沙丘上,等着看大漠中的日出! 灰蒙蒙的太阳姗姗来迟地出现在远方,似乎撒哈拉看不到明亮鲜艳的日出的小概率事件今天要发生在我们身上。我们向沙漠小哥要来滑板,来了一场单板滑沙比赛。

看着无垠的沙漠上骆驼穿梭来往,十分期待着早餐后我的第一次骆驼之旅。

由于一个骆驼身体不舒服,我们六个人临时分成了两组,其中两人不得不加入早前出发的另一团队。这样一来他们首先得乘汽车赶上他们的大部队,而减少了骑骆驼的行程。我们四人整整花费一个半小时骑完了全程。几天后发现身体酸痛,可能是颠簸过程中过度用力抓住扶手有关。

伊夫兰和梅克内斯景点介绍(Ifran and Meknes Attractions)

离开浩瀚的撒哈拉沙漠,我们下一个目的地是北部古城梅克内斯。经过伊夫兰时我们做了短暂的停留。

伊夫兰是摩洛哥中阿特拉斯山脉(Middle Atlas Mountains)的一个小镇,是摩洛哥生态之都,通常被称为摩洛哥的瑞士。这里的气温低于摩洛哥许多其他城镇,它是在法国殖民时代作为高山滑雪胜地而建立的,以其阿尔卑斯风格的建筑和附近的滑雪场和森林而闻名。独特的建筑、翠绿的树叶和多样的户外活动是游览伊夫兰的最佳体验。在西部伊夫兰国家公园(Ifrane National Park)拥有阿特拉斯雪松林,是稀有巴巴里猕猴(Barbary macaques)的家园。

下面照片是我们在伊夫兰市中心一个公园(Park La Prairie)休息时拍摄的。

梅克内斯是摩洛哥北部的一座城市,于 11 世纪作为军事定居点而建立。在至今仍然统治着摩洛哥王国的阿拉维王朝(Alawi dynasty)的第一任国王穆罕默德一世(Muhammad I,Moulay Sharif)的儿子穆莱伊斯梅尔 (Moulay Ismaïl) 的统治下迁都于此,是摩洛哥王国四大皇城之一。

穆莱伊斯梅尔于 1672 年在其兄弟穆莱拉希德 (Moulay Rashid) 去世后成为苏丹(Sultan,相当于国王或部落首领)并选择以梅克内斯为首都。在这里,他在老城(麦地那)的西南侧建造了一座巨大的皇宫城(kasbah)。它由几个不同的宫殿建筑群和其他设施组成,分布在由坚固的城墙包围的广阔区域。苏丹将它变成了一座具有西班牙风格的摩洛哥城市,17 世纪非洲西北部马格里布(Arab Maghreb)的伊斯兰和欧洲风格的和谐融合至今仍然显而易见。

穆莱伊斯梅尔从梅克内斯统治摩洛哥大约 55 年。他使用奴隶劳工建造了 25 公里长的城墙和 20 个城门。穆莱伊斯梅尔还建立一支由奴隶和自由黑人组成的15万人军队。凭借着这支队伍,他不仅平息了一次次的王室内乱,也成功镇压了各部落暴乱,统一了摩洛哥。所以,人们称梅克内斯为“黑城”,以此与其它皇城相区别。

伊斯梅尔至少有500名王妃,共有868个孩子(525个儿子和343个女儿)被记录在案,最终总数不确定,吉尼斯世界纪录声称有1042个。

在摩洛哥各地皇宫仍然是当今皇室家族的行宫,周围都有卫兵把守。不仅游客无法靠近,摩洛哥百姓也无法入内。

去皇城的路上(On the way to Meknes imperial city)

皇城的城墙和王宫的宫墙(Walls of Meknes Palace and Imperial City )

皇宫外侧的广场(Square outside of Meknes Palace)

守卫皇宫的相互制约的三军混合编队(Meknes Palace soliders)

乘马车游皇城(Horse riding tour of Meknes Imperial City)

穆莱伊斯梅尔门(Bab Moulay Ismaïl,城门叫做 bab)

这个以穆莱伊斯梅尔命名的城门有两个拱门,上面装饰着泽利格马赛克(zellij mosaic)作品。这扇门的左后方就是他的陵墓。

穆莱伊斯梅尔门(Bab_Moulay_Ismail)

曼苏尔门(Bab Mansour)

曼苏尔城门是梅克内斯老城的正门,位于埃尔赫迪姆广场的南侧,原是苏丹穆莱伊斯梅尔古堡(苏丹皇宫)的主要入口,最终于1732年由苏丹的儿子穆莱阿卜杜拉( Moulay Abdallah)完工。它的名字来源于大门的建筑师和设计师曼索(Mansour al-'Alj,含有“胜利的背道者”之意),他是一名皈依伊斯兰教的前基督徒。

这座雄伟的城门具有大型马蹄形拱门和侧翼。侧面的方形堡垒(塔楼)由四角处的四根粗矮柱支撑,柱子之间有马蹄形拱门,在塔楼底部形成一个空心凉廊。在堡垒的两侧,是巨大的大理石柱。这些柱子带有华丽的复合柱头,可能来自梅克内斯附近的古罗马遗址(Volubilis, 瓦卢比利斯)。大门的几乎整个立面,包括两侧的堡垒,都覆盖着厚重的装饰,包括一个重复的菱形图案,并在其空白处充满了彩色马赛克瓷砖。拱门的拱肩上铺满了蔓藤花纹彩绘的瓷砖。在大门的最顶端,在其他装饰之上并沿着它的整个长度,是一个精心绘制在瓷砖上的阿拉伯铭文,描述了大门的构造。

就像天安门一样,大门主要用于仪式而非防御。目前这座城门正在维修,很遗憾我们没能亲眼目睹其真容。

维修中的曼苏尔门(Bab Mansour)

拉赫迪姆广场是曼苏尔门前的一个巨大的广场,它将麦地那和皇城分开。苏丹穆莱伊斯梅尔统治时期,主要用于大型聚会如军队检阅或出征之时。

曼苏尔门外的拉赫迪姆广场(Lahdim Square)

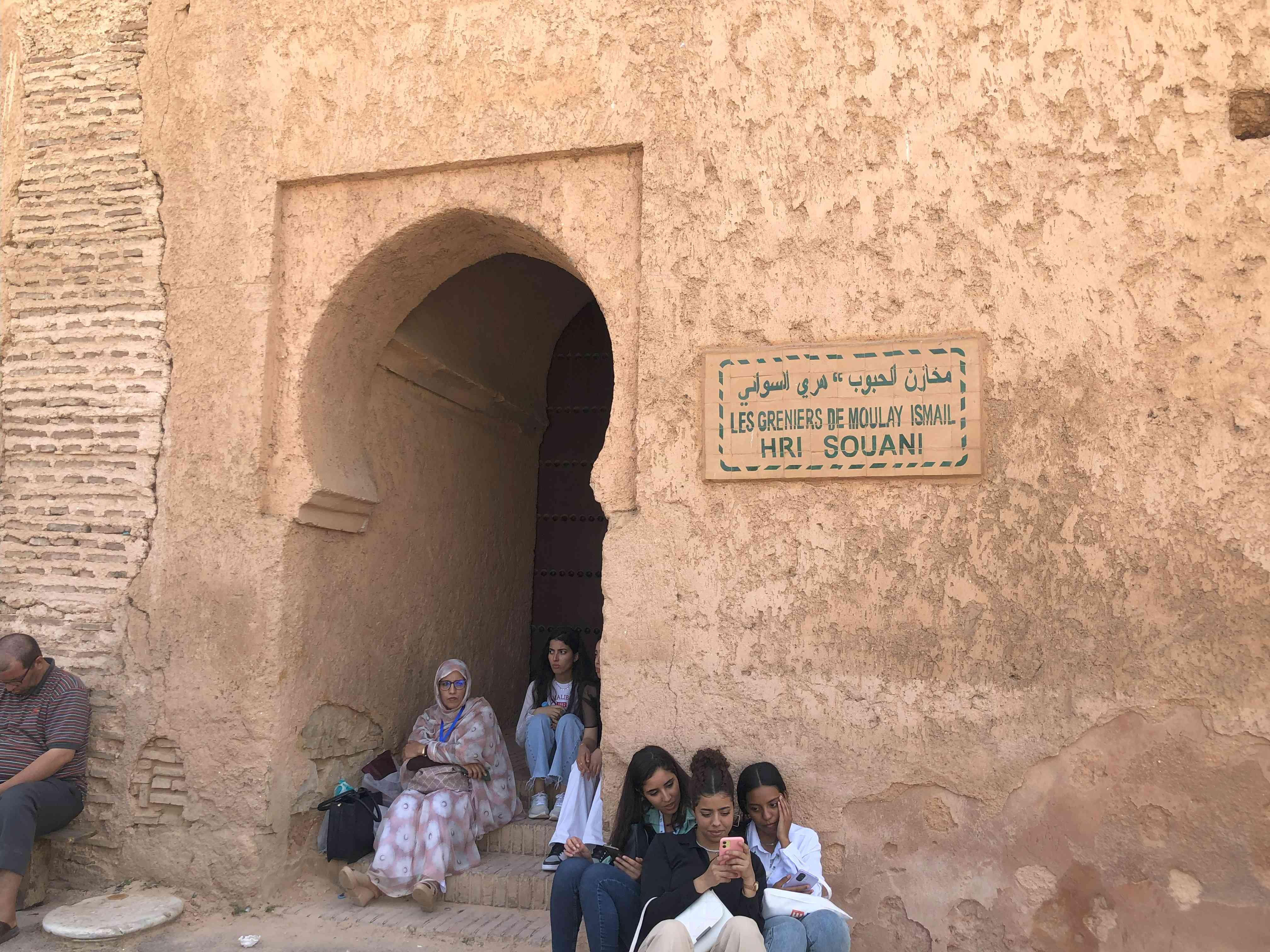

谷仓和马厩以及蓄水池(Hri Souani and Sahrij Swani)

穆莱伊斯梅尔一登基,就开始修建庞大的宫殿建筑群。除了规模宏大之外,宫殿建筑群还以其高度发达的基础设施而著称。它的供水在当时特别复杂,使用早期版本的室内管道系统,通过运河和地下赤陶管道将水分配到整个 皇宫的建筑物。这些水是使用由转动的轮子和水桶链组成的机械液压系统直接从储水池(House of the Ten Norias)抽取。这种供水和地下管道系统被认为比当代欧洲宫殿和建筑中的基础设施领先一个世纪。

整个谷仓内部由拱门相通的巨大空间构成。皇家马厩是一座规模巨大的建筑,由柱子和拱门支撑。根据当时的故事和传说,它曾经用 23 艘船运送多达 1.2万匹纯种阿拉伯马。在1755年发生的里斯本大地震中,皇家马厩的屋顶以及粮仓中分割的木板,由于是平面的设计,被严重损毁,而谷仓的屋顶是弧形的设计,因此得以保留下来。

梅克内斯的这座蓄水池是人工挖掘的,大约 4.5 公顷(148.75 米 x 319 米,深度 3.20 米)。湖水有两个来源: 来自附近挖掘的十口井的水,位于谷仓下方,在遇到困难(战争等)和干旱时使用井水;阿特拉斯中部山脉流下的水通过人工运河引入。

当天中午当我们还未抵达皇家谷仓和马厩时,不知什么原因工作人员就驱赶游客,开始封城,非常不走运我们没有机会访问这个巨大的建筑群。同时发现蓄水池这次也是干涸的,没有一滴水。

粮仓的入口(Entrance of Hri Souani)

干枯的蓄水池(dry Sahrij Swani)

统治者不顾百姓的疾苦,倾一国之力追求自己的喜好,对其国民来说常常意味着苦难和不幸。

苏丹穆莱伊斯梅尔陵墓(Mausoleum of Moulay Ismail)

该建筑是穆莱伊斯梅尔在他生前建造的。穆莱伊斯梅尔陵墓是苏丹建筑风格富丽堂皇的典范,围绕着宏伟的庭院和喷泉而建的房间铺有复杂的瓷砖和灰泥墙,墙上装饰着精美的物品,包括法国国王路易十四(French king, Louis XIV)送给苏丹的钟表。

穆莱伊斯梅尔与他其中的一个妻子和两个孩子一起安葬在陵墓中。陵墓于 20 世纪由苏丹穆罕默德五世(Sultan Mohammed V)修复并向公众开放。

穆莱伊斯梅尔陵墓的大门(entrance door of Mausoleum)

墓室前面的主庭院(main courtyard in the front of the tomb room)

陵墓北面的室内天井(The indoor patio chamber to the north of the mausoleum)

天井的木制圆顶天花板和灰泥雕刻的墙壁(he wooden cupola ceiling and stucco-carved walls of the patio)

穆莱伊斯梅尔之墓(The tomb of Moulay Ismail)

瓦卢比利斯古罗马遗址(Volubilis)

到访过意大利南部的人都知道于公元 79 年维苏威火山(Vesuvius)喷发而一夜之间遭火山灰覆盖的罗马古城庞贝(Pompeii)。瓦卢比利斯就是摩洛哥的庞贝,位于梅克内斯以北约 33 公里处。其建城历史可追溯到公元前 25 年(基督教时代之前),发展一直持续到公元 40 年,当时瓦卢比利斯成为一个自治的罗马城市,在鼎盛时期占地面积达42公顷,居民有 2 万人。

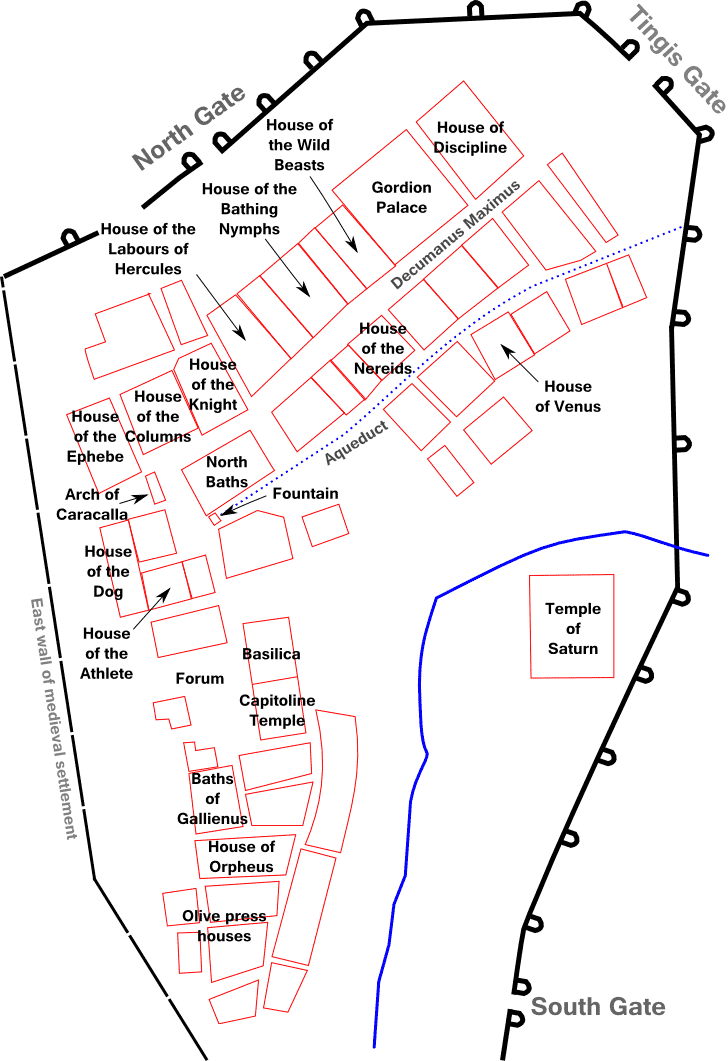

瓦卢比利斯平面图(Volubilis map with indication of some of the most notable buildings)

在整个罗马统治时期,这座城市并非没有政治紧张局势。公元 40 年,居民开始起义;然而,授予罗马公民身份和十年免税地位使局势平静下来。但当当地的阿马齐格人(Amazigh)开始向罗马帝国施压时,罗马人于公元 285 年撤军。到 11 世纪,权力所在地迁至非斯(Fes)后,这座城市失去了行政中心地位,逐渐被废弃。穆莱伊斯梅尔开始在梅克内斯建都城时,瓦卢比利斯古城的一些建筑部件被拆除,移到梅内克斯用以建造都城宫殿。18 世纪,里斯本地震导致建筑物遭到破坏。早在 1830 年代,在法国成为摩洛哥保护国之前,法国军队就开始挖掘。现在大约 20 公顷的土地重见天日,主要是在北端。1997年瓦卢比利斯被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

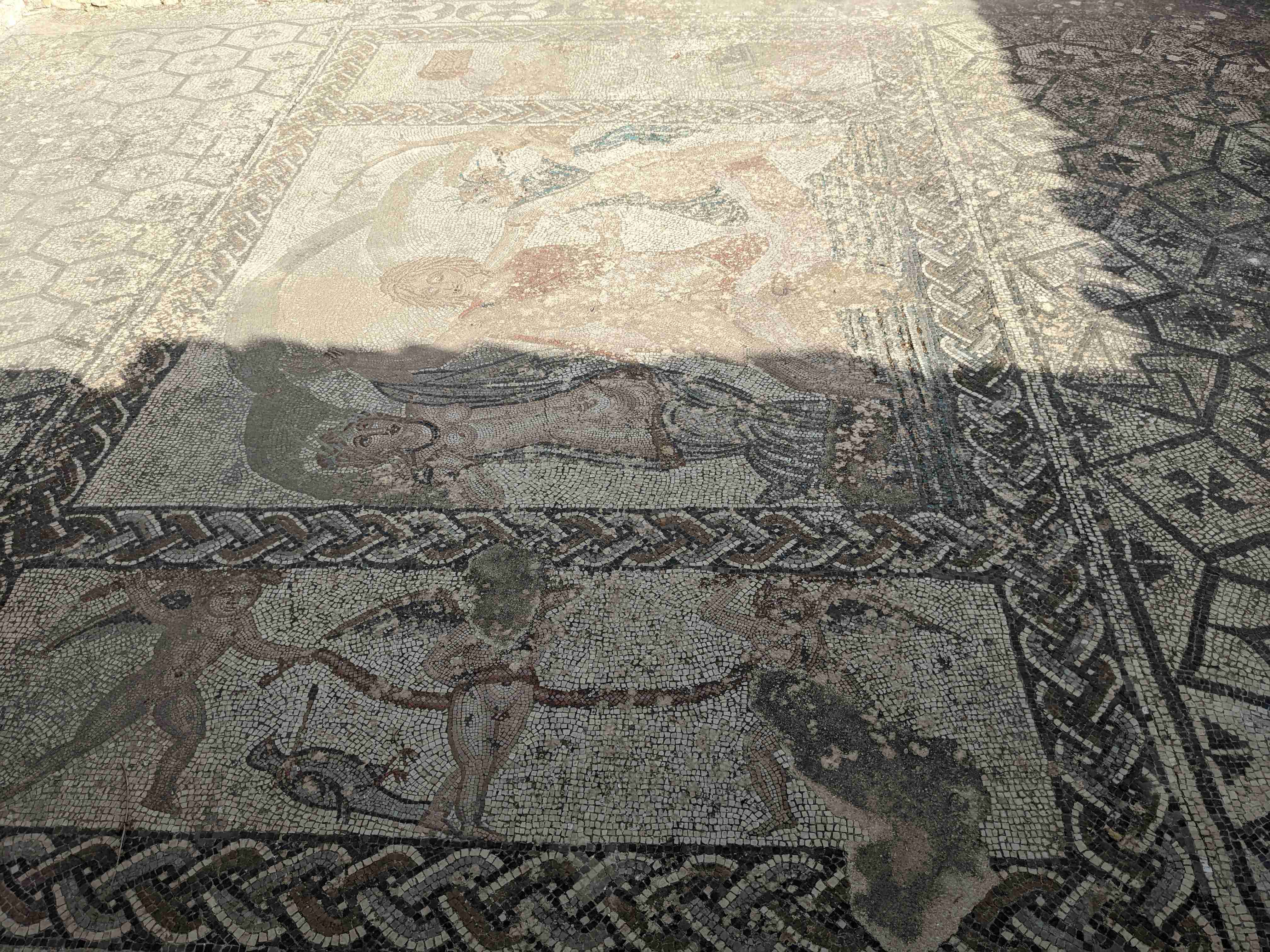

如今,瓦卢比利斯是摩洛哥保存最完整的古遗址。在瓦卢比利斯的废墟中,游客可以看到一系列公共建筑如大教堂、寺庙和凯旋门、橄榄磨坊(古瓦卢比利斯的经济基础)、复杂的温泉浴场和防御工事。同时,我们可以发现墙壁和地上点缀着许多精美的马赛克拼画和图案。

即使是第二次访问类似的古罗马遗址,我仍然感到非常震撼。古罗马人在城市规划、给排水系统布局和建筑艺术等方面达到了如此高的水准。同时亦惊叹不同阶层的分居自古就存在,富人区和穷人区之间似乎有一条难以逾越的鸿沟。

大教堂(Basilica)

神庙(Capitoline Temple)

瓦卢比利斯最著名的建筑之一是凯旋门,门楣上的雕刻和罗马文字清晰可见。

凯旋门(Arch of Triumph)

有趣的是我还看到了澡堂,似乎比读大学时的澡堂还好。记得读大学的时候大家一起在同一个池子里洗澡,并且同学之间还互相搓背,现在回想起来有点不可思议。

公共浴室(Baths fed by the aqueduct)

古罗马人存在生殖崇拜,在神庙背后不远处的一个角落里我还发现了一个有趣的石雕。不过不像庞贝遗址,这里好像没有妓院。

生殖崇拜(ancient Roman reproductive cult)

除了宏伟的建筑以外,还有许多保存完好的马赛克拼成的图案,内容往往同一些神话故事有关。

杂技运动员(the Acrobat)

女神戴安娜沐浴(the goddess Diana bathing)

拉克勒斯的 12 项工作(the 12 Labours of Hercules)

非斯景点介绍(Fes Attractions)

非斯是摩洛哥东北部的一座城市,是摩洛哥王国的著名古都,至今仍被广泛视为该国的文化中心,也是北非最古老和最大的麦地那的所在地!这座城市被称为“西方的麦加”(Mecca of the West)和“非洲的雅典”(Athens of Africa)。

非斯建于 9 世纪,在 13 至 14 世纪马林王朝(Marinids)统治下达到鼎盛,取代马拉喀什成为王国首都。麦地那的城市结构和里面的主要古迹如宗教学校、清真寺、宫殿、神学院、住宅和喷泉等都可以追溯到这一时期。

非斯皇宫(The Royal Palace in Fez )

非斯皇宫(Royal Palace or Dar al-Makhzen)是摩洛哥国王在非斯市的行宫。它的历史可以追溯到公元 1276 年马里尼德王朝(Marinid dynasty)的皇家城堡(Fes el-Jdid - 新非斯)。宫殿最显眼和游客看得见的部分是西南方向的大门(Place des Alaouites)。沿着皇宫围墙的棕榈树林里有士兵把守,他们不允许我们靠近拍照。

非斯皇宫(the Royal Palace in Fez)

非斯皇宫外面的广场(Place des Alaouites)

非斯以其 Fes El Bali 围墙麦地那而闻名,拥有中世纪的 Marinid 建筑、充满活力的露天市场和旧世界的氛围。麦地那是 14 世纪的 Bou Inania 和 Al Attarine 等宗教学校的所在地,它们都装饰有精美的雪松雕刻和华丽的瓷砖作品。

当您看到古老的麦地那保存得如此完好时,就很容易明白其中的原因。漫步这里的数千条小巷,探索非斯的根源,享受世界上最大的无车城区!

布日卢蓝城门(Bab Bou Jeloud gate or Fes el Bali)

布日卢蓝门是通往老城麦地那的大门之一,由法国殖民政府于 1913 年建造。由于离我们住的里亚德(riad)不到 200 米,两天里我们通过这个门很多次。

蓝门结构为对称的三拱门,采用摩尔式建筑形式(Moorish architecture form),顶部呈锯齿状。内外立面都覆盖着以蔓藤花纹和摩洛哥几何图案为特色的彩色瓷砖,外立面以蓝色为主,内立面以绿色为主。

布日卢蓝门(Bab Boujeloud Gate)

舍夫沙万景点介绍(Chefchaouen Attractions)

舍夫沙万,常被称为“蓝色之城”或“蓝色珍珠”,是摩洛哥西北部一座坐落在里夫山脉(Rif Mountains)中的城市。它以其独特的建筑而闻名于世,这些建筑被漆成各种深浅不一的蓝白色,营造出一种迷人而梦幻的氛围。舍夫沙万由先知穆罕默德(Prophet Muhammad)的后裔穆莱·阿里·伊本·拉希德·阿拉米(Moulay Ali ibn Rachid al-Alami)于 1471 年建立,曾是逃离西班牙迫害的穆斯林和犹太难民的堡垒。将房屋漆成蓝色的传统被认为是由这些犹太社区带来的,他们认为蓝色象征着神性,并映射着天空。其他理论则认为蓝色可以驱蚊或帮助房屋在夏季保持凉爽。

红墙环绕的卡斯巴(Kasbah)是一座经过修复的堡垒,位于麦地那的中心地带,从这里可以欣赏到城市的全景,并可以一窥这座城市的过去。大清真寺(Great Mosque)和安达卢西亚花园(Andalusian gardens)体现了这座城市伊斯兰和西班牙建筑风格的融合。皮革和纺织作坊林立在陡峭的鹅卵石小巷两旁,从编织毯到手工皂,再到像 Amlou (一种由摩洛哥坚果油、杏仁和蜂蜜混合而成的美味甜点)这样的传统甜点,应有尽有。舍夫沙万也是通往阿克丘尔瀑布(Akchour waterfalls)等自然景观的门户。

从卡斯巴城堡俯视整个城市(Overlooking the city from the Kasbah)

城堡(Kasbah)由舍夫沙万的缔造者穆萨(Moulay Ali Ben Musa)于 1471 年所建造。里面的小花园不值得买门票参观。

在城堡城墙的周围有些小孩兜售当地产的一种蛋糕

阿克丘尔瀑布/上帝之桥(Akchour waterfalls / God's Bridge)

阿克丘尔坐落在摩洛哥北部里夫山脉(Rif Mountains)之中,是一处令人叹为观止的自然胜地,以其风景如画的瀑布和被称为“上帝之桥”的奇特地质构造而闻名。阿克丘尔距离舍夫沙万约 45 分钟车程,是徒步旅行者和自然爱好者的热门目的地。从舍夫沙万到阿克丘尔路况不是很好,除了自驾之外,游客可能需要包车前往。

阿克丘尔瀑布是沿河而下的一系列瀑布,其中两座主要瀑布是徒步旅行的亮点。通往瀑布的小径穿过茂密的森林,一路风景优美,水流声不绝于耳,景色宜人。可能是季节不对,我们 5 月份到访时并没有见到很大的瀑布,但行走在峡谷之中,清澈湛蓝的河水令人心旷神怡,让人真正沉浸在里夫山脉的自然美景中。

上帝之桥(Pont de Dieu)是一座雄伟的天然岩石拱门,横跨法尔达河(Oued Farda River)冲刷出的深邃峡谷。这一地质奇观由石灰岩历经数千年侵蚀而成。这座桥是大自然力量的见证,红褐色的拱门高耸于河流和周围的峡谷之上。

通往上帝之桥的主要路径有两条。一条沿着河岸,可以从下方近距离观赏桥梁;另一条是上层路径,攀登难度更高,但可以从拱门顶部欣赏壮丽的景色。一些当地人认为这里是精神圣地,人们会来到这里用围巾打结并许愿。

得土安和丹吉尔地区(Tetouan and Tangier )

得土安和丹吉尔坐落在摩洛哥风景如画的北部地区,两座迷人的城市拥有丰富的历史、文化和自然美景。它们以其迷人的地中海海岸线(Mediterranean coastline)和雄伟的里夫山脉(Rif Mountains)而闻名。它们地处地中海和大西洋交汇的战略要地,也是欧洲和非洲交汇之处。特殊的地理位置塑造了它们独特的文化特征,将安达卢西亚(Andalusian)的传统与柏柏尔(Berber)和阿拉伯(Arab)的传统融为一体。

得土安,又称“格拉纳达之女(Daughter of Granada)”或“白鸽(The White Dove)”,呈现出一种更加宁静祥和、地道的西班牙-摩尔式(Spanish-Moorish)氛围。其麦地那已被联合国教科文组织列为世界遗产,是保存完好的安达卢西亚风格建筑的典范,由 1492 年收复失地运动后逃离西班牙的穆斯林和犹太人重建。这种历史渊源在其粉刷过的房屋、狭窄的小巷以及挥之不去的西班牙语言和文化中清晰可见。得土安从 1913 年起至 1956 年摩洛哥独立期间,一直是西班牙在摩洛哥的保护国首都。这座城市是重要的艺术和手工艺中心,拥有著名的艺术学校和传统的露天市场,让人们可以一窥地道的摩洛哥生活。除了历史核心区外,得土安还拥有现代化的区域,距离备受欢迎的塔穆达湾(Tamuda Bay)海滨度假胜地也不远。

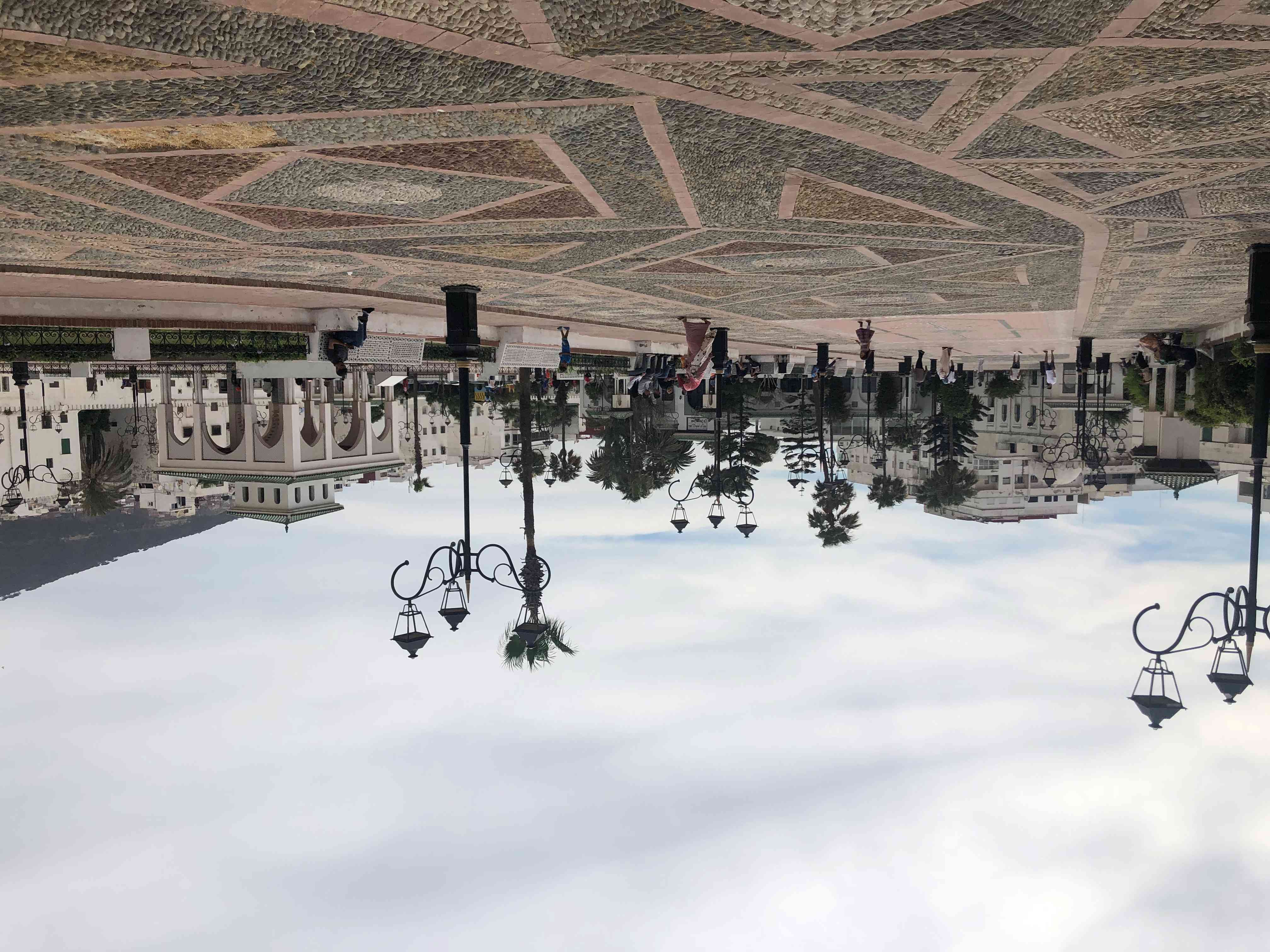

埃尔费丹广场(El Feddan Square)

埃尔费丹广场毗邻得土安的麦地那。它最初建于西班牙殖民时期(Hassan II),国王穆罕默德六世时期对其进行了翻修,它保留了安达卢西亚建筑(Andalusian architecture)的特色。

得土安皇宫(Royal Palace of Tetouan)

穆莱埃尔迈赫迪广场(Place Moulay El Mehdi)

穆莱埃尔迈赫迪广场位于得土安的埃尔恩桑切区(El Ensanche District)。广场附近林立着色彩鲜明的西班牙殖民时期建筑,如胜利圣母教堂(Church of Our Lady of Victory)和西班牙领事馆等等。这里充满活力的氛围和建筑之美,使其成为探索得土安这片区域的必游之地。

胜利圣母教堂建于1919年,其艺术和建筑风格深受安达卢西亚摩尔风格(Andalusian-Moorish art and architecture)的影响。

丹吉尔是摩洛哥北部一座迷人的港口城市,坐落于直布罗陀海峡西端,大西洋与地中海在此交汇。这一战略要地塑造了它丰富而复杂的历史,使其成为文明的交汇点和文化的大熔炉。

丹吉尔拥有超过 2500 年的历史,由腓尼基人建立,此后先后被罗马人、汪达尔人、拜占庭人、阿拉伯人、葡萄牙人和英国人统治,最终并入独立的摩洛哥。它最著名的时期可以说是 20 世纪 20 年代到 50 年代,当时它作为“国际区”,一个自由开放的中心,吸引了来自世界各地的外交官、间谍、艺术家、作家和奇思妙想者,并以其活力四射、有时甚至略带不羁的特质而闻名。

这座城市融合了摩洛哥、安达卢西亚和欧洲的文化元素,其建筑、美食和传统都体现得淋漓尽致。这种文化万花筒般的氛围,带来充满活力、身临其境的体验。

直布罗陀海峡(Strait of Gibraltar)最窄处约为14公里(8.8英里),所以站在摩洛哥最北端很容易看到海峡对面的直布罗陀。照片中远处的山峦就是欧洲大陆 - 直布罗陀和西班牙。

地中海和大西洋之间并没有一条清晰可见的物理分界线,但它们通过直布罗陀海峡相连,这个海峡就成为这两个海域的自然交界处。由于海水的密度、温度和盐度不同,大西洋和地中海的海水在直布罗陀海峡会形成独特的分层。大西洋的海水相对较冷,盐度较低,会从海峡上层流入地中海;而地中海的海水盐度较高,密度较大,则会从海峡深层流向大西洋。这种现象被称为“密度流”。因此,虽然没有明显的“墙”将它们分开,但两种海水在海峡内是分层流动的,形成了独特的交汇景观。照片中右方指向地中海(Mediterranean Sea),左方指向大西洋(Atlantic Ocean)。

斯帕特尔角(Cape Spartel)正是大西洋与地中海的交汇处,在这里我们可以欣赏壮丽的景色。

佩尔迪卡里斯别墅和佩尔迪卡里斯公园(Villa Perdicaris and Perdicaris Park)。

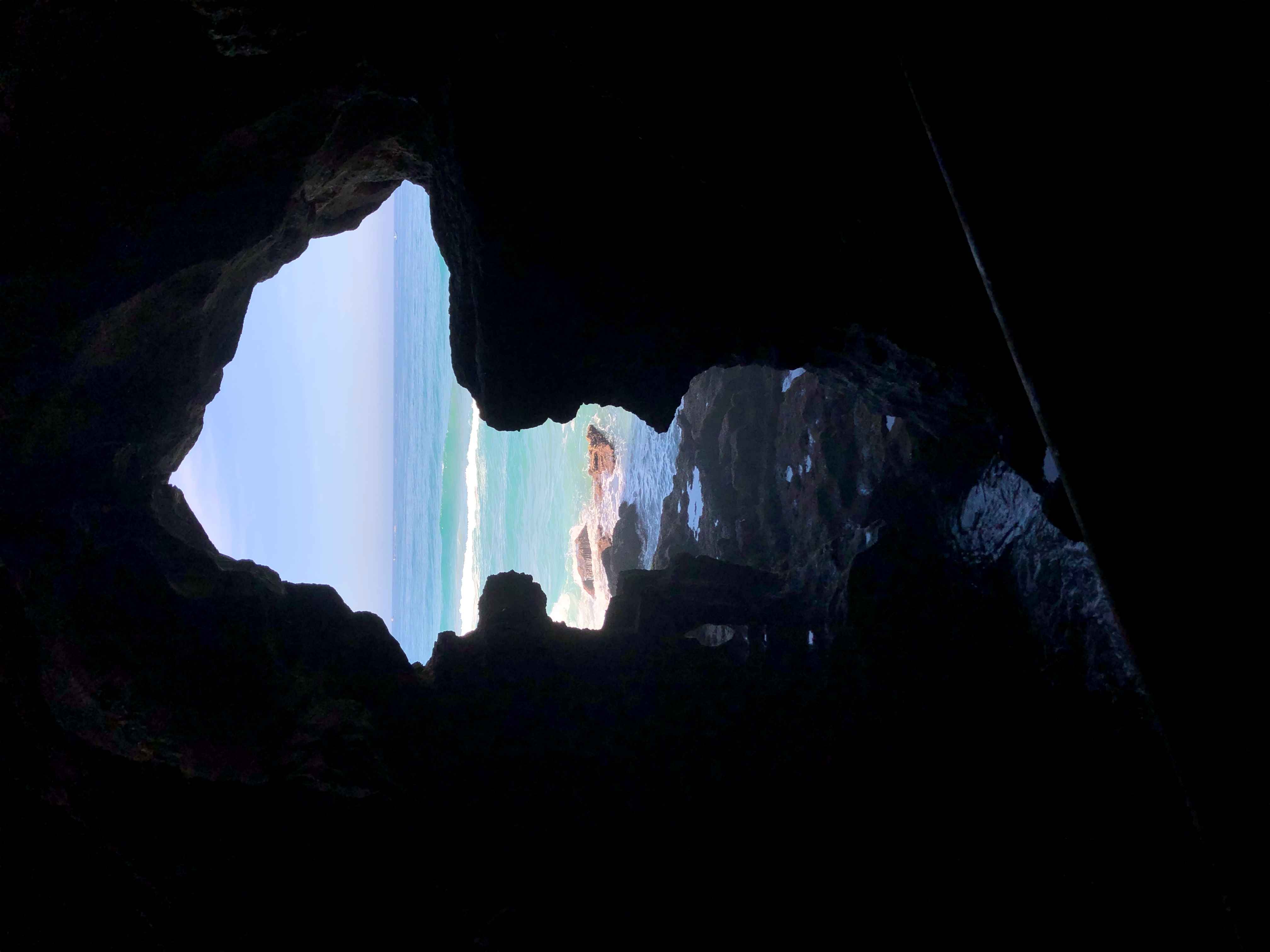

赫拉克勒斯洞穴(Caves of Hercules)位于大西洋海岸,距摩洛哥丹吉尔以西约 14 公里。洞穴有两个入口,一个通向大海,一个通向陆地。海边的入口从海上看形状像非洲地图。

艾西拉景点介绍(Asilah Attractions)

阿西拉是摩洛哥西北大西洋沿岸的一座设防城镇,距离丹吉尔约 50 公里。它的历史至少可以追溯到公元前 1500 年 ,当时腓尼基人(Phoenicians)将其用作贸易基地。这座城镇在其历史上曾被多个势力控制,其中包括葡萄牙人。葡萄牙人于 1471 年征服了这座城市,并建造了其标志性的防御工事。在 19 世纪和 20 世纪,阿西拉也是海盗的基地。

如今,阿西拉是一个受欢迎的海滨度假胜地,以其保存完好的麦地那而闻名,麦地那拥有白色房屋和蓝色装饰、蜿蜒的街道以及色彩缤纷的壁画。该镇是一个文化和艺术中心,每年都会举办国际艺术节,吸引来自世界各地的艺术家在麦地那的城墙上绘制壁画。阿西拉的城墙由葡萄牙人在 15 世纪建造,可以欣赏到大西洋的壮丽景色,也是观赏日落的热门地点。

拉巴特(Rabat Attractions)

拉巴特是摩洛哥的首都,坐落在大西洋沿岸,是摩洛哥的政治、文化和交通中心。它与非斯、马拉喀什、梅克内斯并称为摩洛哥的四大皇城( Morocco's four imperial cities)。

拉巴特的建城历史可以追溯到12世纪穆瓦希德王朝(Almohad Empire)时期。尽管王朝随后经历了一段较长的衰退期,甚至在17世纪成为海盗的避风港,但在1912年法国建立摩洛哥保护国后,拉巴特被定为首府,并于1955年摩洛哥独立后正式成为首都。它的名字“Ribāṭ al-Fatḥ”有征服营(Camp of Conquest)的意思,反映了其军事起源。

拉巴特拥有丰富的文化及历史遗产,以“现代首都与历史名城:共同遗产(Modern Capital and Historic City: a Shared Heritage)”的名义被联合国教科文组织列为世界文化遗产,彰显了其古老遗址与20世纪城市规划的完美融合和和谐共存。拉巴特由两个紧密相连的部分组成:拉巴特新城和萨勒旧城(Salé Old Town)。新城在法国保护国时期兴建,拥有宽阔的林荫大道、西式楼房和现代化的设施。旧城则保留了浓厚的中世纪风采,围以红色城墙,城内多古老的阿拉伯建筑和清真寺,还有热闹的手工艺品作坊。

拉巴特属于典型的地中海气候,由于靠近大西洋,气候温和适中,冬天凉爽,夏天温暖,夜晚一般比较凉爽。

哈桑塔和穆罕默德五世陵墓(Hassan Tower and Mausoleum of Mohammed V)

哈桑塔被视为拉巴特的象征,是摩洛哥王国最著名的景点之一。这座塔其实是穆瓦希德王朝苏丹雅各布·曼苏尔(Sultan Yacoub Al Mansour)设想建造的宏伟清真寺的未完工宣礼塔。它的实际高度44米,约是计划建成高度的一半。哈桑塔所在的清真寺原计划是一个规模宏大的建筑,设计可容纳2万5千人祈祷。1199年,苏丹去世后,工程被迫中止。清真寺当时仅建造了几堵墙和 348 根柱子。如果完工的话,这座清真寺应该是当时穆斯林世界最大的清真寺(整体尺寸:183米 x 139 米)。 我们现在所看到的是经过1755 年葡萄牙里斯本大地震遗留下来的建筑。

1955年11月18日,国王穆罕默德五世(1909-1961)于加冕仪式当天在哈桑清真寺遗址举行了周五祈祷。他从加冕台发表讲话,正式宣布摩洛哥独立。

哈桑塔和穆罕默德五世陵墓人口(entrance)

哈桑塔(Hassan Tower)

拉巴特未完工的清真寺遗迹(Rabat mosque remains)

哈桑塔的西南边就是穆罕默德五世国王的陵墓,里面埋葬着摩洛哥国王穆罕默德五世(Mohammed V, 1909~1961)和他的两个儿子: 已故摩洛哥国王哈桑二世(Hassan II,1929~1999)和阿卜杜拉王子(Prince Moulay Abdallah, 1935~1983)。陵墓始建于1962年,竣工于1971年,是继任国王哈桑二世为其父所修建,后来哈桑二世也被安葬在这里。国王穆罕默德五世经历了摩洛哥被法国殖民和摩洛哥独立两个时期, 是摩洛哥的开国之父。

陵墓建筑群由越南建筑师Cong Vo Toan设计,采用传统形式设计和现代建筑材料。陵墓为白色大理石砌筑的四方形建筑,并有绿色的金字塔形屋顶,陵内的穹顶用红木和雪松雕成,檐壁绘有阿拉伯文书法,并贴有彩色的瓷片,被认为是阿拉维王朝现代最杰出的建筑之一。陵墓的西侧,是一座长方形的露天凉亭,内设阿拉维王朝博物馆(Museum for the Alaouite dynasty)。在陵墓和凉亭之间还有一座清真寺,与陵墓建筑群融为一体。清真寺位于较低位置,不会遮挡陵墓和博物馆的视野。

穆罕默德五世陵墓建筑群(Complex of the mausoleum of Mohammed V)

穆罕默德五世陵墓(Mausoleum of Mohammed V)

陵墓西侧的亭子(western pavilion)

陵墓旁边的清真寺(The mosque next to the mausoleum)

乌达雅堡 (Kasbah of the Udayas)

联合国教科文组织世界遗产,一座迷宫般的堡垒。它位于布雷格雷格河(Bou Regreg River)出海口,与萨勒旧城(Salé old town)隔河相望,从那儿的山顶上可以俯瞰大西洋。游客可以漫步于蓝白相间的小巷中,欣赏古老的建筑和壮丽的海景。

乌达雅卡斯巴始建于12世纪,最初作为防御工事,保护拉巴特免受外敌侵扰。虽然几经毁坏,但最终得以重建,并成为一个重要的军事基地,有着重要的历史与战略地位。

安达卢西亚花园 (Andalusian Gardens)

安达卢西亚花园是一片自然保护区,园内种植着棕榈树、柏树、悬铃木、橘子树、柠檬树、月桂树、茉莉花以及一些仅在该地区生长的花卉。总共约有650种植物。该区域最初建于法国殖民时期,当时主要种植果树和三角梅。花园由多层阶地构成,一直延伸至河边。花园被誉为远离城市喧嚣的宁静港湾。该地标被联合国教科文组织列为世界上最有价值的植物园之一。这里还栖息着多种鸟类、鹳和猫科动物。花园位于城市北部,靠近乌达雅城堡和摩洛哥艺术博物馆。公园出口处有一家以甜点闻名的咖啡糖果店。

拉巴特麦地那 (Medina of Rabat)

拉巴特麦地那同摩洛哥其他几个麦地那一样也被联合国教科文组织列为世界文化遗产目录,它是探索摩洛哥古老文化的绝佳地点。老城麦地那高高的城墙里面布满商铺,其曲折蜿蜒的小巷以及迷宫般的布局代表了摩洛哥的过去,而城墙外宽广的马路和现代的街景代表着它的未来,拉巴特的麦地那和高墙外的现代城市共同构成了这座城市的独特魅力。

舍拉废墟 (Chellah or Shalla ruins)

舍拉废墟融合了古罗马和伊斯兰文化的痕迹,也是拉巴特的重要旅游景点之一。它被长达一公里的梅里尼德王朝(Marinid dynasty )城墙环绕,内有一座古城和一座占地 7 公顷的梅里尼德王朝墓地。

舍拉废墟的早期历史可以追溯到公元前一千年,当时腓尼基人(Phoenicians)在此建立了一个贸易中心。后来,这里成为了古罗马帝国北非重要的港口城市——萨拉殖民地(Sala Colonia),与前面介绍的的瓦卢比利斯古罗马古城(Volubilis)和其附近的伯纳萨古城(Bernassa)齐名。

公元5世纪后,舍拉古城逐渐荒废。直到13世纪末,梅里尼德王朝开始将此地用作皇家陵寝。到了14世纪中叶,梅里尼德苏丹在其陵墓周围修建了新的城墙和一个宗教建筑群。

15世纪以后,陵寝逐渐衰落,并遭受了地震和掠夺的破坏。1755年,里斯本大地震也对舍拉废墟造成了严重影响。20世纪的考古发掘揭示了古罗马城镇的遗迹。

舍拉废墟最独特的魅力在于其同时包含了古罗马和伊斯兰时期的建筑遗迹。你可以看到罗马时期的凯旋门、元老院、论坛、法院、公共浴池等建筑群落的模糊轮廓,也能发现梅里尼德王朝时期修筑的外围城墙、清真寺宣礼塔等伊斯兰风格建筑。其中公共浴池遗址占地约2000平方米,功能分区明确、装饰华丽,呈现出明显的古罗马风情。

如今,舍拉废墟已被大自然重新占据,摇摇欲坠的城墙、杂草丛生的花园,以及在古老柱子上筑巢的鸛鸟,共同营造出一种独特的宁静与神秘感,仿佛置身于另一个世界。

很遗憾,这次当我们一早赶到那里时,打听到该遗址在大约两年内不对外开放。在人口处我们碰到来自台湾的一批自驾游游客和当地一个学校的老师带领一批学生到此游学。据说参观舍拉废墟需要发挥想象力,才能更好地感受其曾经的辉煌。

白色皇城的更多迷人景色 (More stunning scenes of the White Imperial City)

拉巴特作为首都,在城市规划中注重绿化,拥有许多街心花园和绿树成荫的街道,被誉为一座四季常青的城市。相较于马拉喀什的繁华和非斯的古老,拉巴特散发着更为悠闲和国际化的氛围。

其中高耸入云的建筑是拉巴特的新地标: 穆罕默德六世塔

圣皮特大教堂 (St. Peter's Cathedral,Rabat)

卡萨布兰卡景点介绍(Casablanca Attractions)

卡萨布兰卡是摩洛哥西部的港口城市和商业金融中心,面向大西洋,距离东北方向的首都拉巴特仅 90 公里。这座城市的法国殖民遗产体现在其市中心的摩式建筑(Moorish architecture)与欧洲装饰艺术的完美融合。

卡萨布兰卡早在欧洲人来到以前已有人居住。16 世纪葡萄牙人来到这里把当地柏柏尔人建立的城镇安法(Anfa)夷平,并以卡萨布兰卡 (Casa Branca) 的名称重建,但在 1755 年的地震后又被废弃。1770 年,摩洛哥国王下令在安法城旧址兴建一座新城,将其命名为达尔贝达(Dar el Beida),意为“白色的房子”。18世纪末,西班牙殖民者取得了卡萨布兰卡的贸易特权,将其更名为卡萨布兰卡。在西班牙语中,“卡萨布兰卡”同样意为“白色的房子”。到19世纪末期发展成海上贸易中心。1907 年被法国占领,并开始整备港湾设施。第二次世界大战中,卡萨布兰卡被亲德(维希法国)政权管治,后被盟军攻占。1956年,法军撤退。

到访摩洛哥之前,除了知道摩洛哥有一个城市叫卡萨布兰卡之外,我对这个国家了解不多,甚至不知道它的首都在哪儿,叫什么。

哈桑二世国王清真寺(The King Hassan II Mosque)

1961 年穆罕默德五世国王去世,他的儿子哈桑二世国王要求该国最优秀的建筑师和工匠积极响应,提交建造一座宏大的陵墓的计划,以纪念已故的国王。1980 年在庆祝生日期间,哈桑二世明确表示了他在卡萨布兰卡海上建造一座地标性建筑的雄心。因为哈桑二世认为“神的王座位于海上。虔诚的信徒来到这里祷告,能够面对神的天空和海洋,站在坚实的土地上赞美造物者。

哈桑二世清真寺由哈桑二世国王委托建造,由曾旅居摩洛哥的法国建筑师米歇尔·平索(Michel Pinseau)设计,由土木工程集团布伊格(Bouygues)建造。建筑成本估计约为 5.85 亿欧元,对摩洛哥这个中低收入国家来说是一个巨大的挑战并且引起争论。虽然哈桑希望建造一座规模仅次于麦加的清真寺,但政府缺乏资金来进行如此宏伟的项目,只好通过公众认购来实现融资,1 千 2 百万人为此捐款。除了公众捐款以及企业和阿拉伯国家(如科威特、沙特阿拉伯)的捐款外,西方国家还提供了建设贷款。

工程于 1986 年 7 月 开始,花了七年多的时间,在王国所有城市招募了 1 万名传统工匠,雕刻了 5.3 万平方米的木材,并为礼拜场所组装了 1 万多平方米的马赛克陶瓷(zellige)。清真寺的外表面采用钛、青铜和花岗岩饰面。

虽然它只是世界第七大清真寺,但哈桑二世清真寺拥有世界上最大的宣礼塔。方塔高 210 米,高耸于大西洋之上,顶 部有聚光灯向东射向麦加。教堂主体部分建在陆地上,部分建在海洋上。建筑师这样做的目的是为了回忆《古兰经》的一节经文,指出“真主的宝座是建立在水上的”。 ”

清真寺的主殿(长 200 米、宽 100 米、高 60 米)可容纳 2.5 万名信徒进行祈祷,周围的广场可容纳 8 万名信徒进行祈祷。主殿的屋顶可拆卸,面积达 3 千 4 百平方米,仅需五分钟即可打开。屋顶装饰有一系列 14 个圆顶和 50 盏直径 6 米、高 10 米、每盏重 1200 公斤的玻璃吊灯。屋顶覆盖物安装了 30 万块特别由铸铝制成的瓷砖,模仿非斯的传统釉面陶瓦,但重量轻四倍。

哈桑二世清真寺(Hassan II Mosque)

卡萨布兰卡穆罕默德五世广场(Casablanca Mohammed V Square)

穆罕默德五世广场是卡萨布兰卡市中心的一座建于法国殖民时期的广场,以摩洛哥国王穆罕默德五世命名。它是卡萨布兰卡市的行政和文化中心,周围环绕着重要的政府建筑,其中包括法院、邮局和市政厅等,这些建筑都具有精美的法式殖民地风格。

穆罕默德五世广场(Mohammed V Square in Casablanca)

卡萨布兰卡初审法院(Casablanca Court of First Instance)

卡萨布兰卡市政厅(City hall of Casablanca)

卡萨布兰卡卢尔德圣母教堂(Church of Notre Dame of Lourdes, Casablanca)

卢尔德圣母教堂的外观造型以及长长的混凝土入口非常特别,引人注目。其最吸引人的是世界著名的法国彩色玻璃艺术家加布里埃尔·卢瓦尔(Gabriel Loire)的彩色玻璃窗。

索维拉景点介绍(Essaouira Top Sights)

索维拉,原名莫加多尔(Mogador),常被称为“大西洋明珠”,是摩洛哥西海岸一座迷人的港口城市。它拥有丰富的历史,由腓尼基商人(Phoenician traders)、葡萄牙防御工事(Portuguese fortifications)和摩洛哥王朝(Moroccan dynasties)共同塑造。我们今天所看到的这座城市,很大程度上是在18世纪苏丹穆罕默德三世时期设计的。当时,苏丹穆罕默德三世委托法国建筑师西奥多·科努特(Théodore Cornut)打造一座现代化的港口城市,以促进与欧洲的贸易。

索维拉的魅力在于其多元文化的交融,受到腓尼基人(Phoenicians)、迦太基人(Carthaginians)、罗马人(Romans)、葡萄牙人(Portuguese)、阿拉伯人(Arabs)、柏柏尔人(Berbers)以及曾经在此繁衍生息的犹太社区(Jewish community)的影响。这种多元文化遗产在其建筑、传统和热情好客的人民中得到了充分体现。保存完好的18世纪麦地那已被联合国教科文组织列为世界遗产。其防御工事受到欧洲军事建筑(尤其是法国沃邦风格, French Vauban model)的影响,与传统的摩洛哥元素完美融合,营造出独特而如画的城市景观。白色建筑搭配亮蓝色大门,极具辨识度,更增添了城市宁静的氛围。温和的气候、活力四射的露天市场以及悠闲的节奏,使其成为追求历史与宁静的旅行者的热门目的地。

索维拉城堡(Essaouira Fort)

索维拉城堡城墙(Essaouira City Wall)

索维拉城堡炮台 (Essaouira Fortress Cannons)

索维拉穆莱-哈桑广场 (Place Moulay Hassan, Essaouira)

索维拉街头音乐表演 (Essaouira street music performance)

索维拉拥有一个充满活力、氛围浓厚的港口,传统的蓝色渔船在港口中摇曳。游客可以亲眼目睹渔获的卸货、渔网的修补,甚至可以在港口林立的众多餐厅享用鲜美无比的海鲜。

索维拉港口 (Essaouira Port)

索维拉迷人的麦地那是一座有围墙的老城区,拥有宏伟的 18 世纪城门和适合步行的海景城墙。穆莱哈桑广场 (Place Moulay Hassan) 以及带拱廊的谷物市场 (Marché aux Grains) 两旁林立着露天咖啡馆,热闹的小巷里遍布独立艺术画廊、摩洛哥餐馆以及出售地毯、香料和陶瓷的商店。

索维拉麦地那钟楼(Essaouira Clock Tower)

索维拉麦地那一处餐馆(Restaurant at Essaouira Medina)

虽然麦地那是索维拉的中心,但这座城市也拥有宽阔的沙滩,非常适合散步、骑马和骑骆驼。城墙,尤其是斯卡拉城墙,可以欣赏到大西洋的壮丽景色,也是观赏日落的热门地点。索维拉因持续不断的信风(trade winds)席卷海岸而被称为“非洲风城”,这使得它成为冲浪爱好者的天堂。

马拉喀什景点介绍(Marrakesh Attractions)

马拉喀什(Marrakech)是摩洛哥历史悠久的古都之一,位于该国西南部,坐落在阿特拉斯山脚下。它始建于公元 1062 年,是阿尔摩拉维德王朝(Almoravid dynasty)的都城,历史上曾两度成为摩洛哥的首都。在很长一段时间内,它是摩洛哥的政治、经济和文化中心,其影响力甚至远及北非和安达卢西亚地区(Andalusia,现西班牙的一个自治区)。马拉喀什不仅是摩洛哥的文化重镇,也是一座充满活力与色彩的城市,被誉为“摩洛哥南方的明珠”。

它又称“红色之城”,因其建筑多采用赭红色岩石而得名,老城区(Médina)至今仍保留着中世纪的风貌,是联合国教科文组织认定的世界文化遗产。这座城市拥有丰富的历史遗迹,如库图比亚清真寺(Koutoubia Mosque)、本优素福伊斯兰学院(Ben Youssef Madrasa)、萨第安陵墓(Saadian Tombs)、巴伊亚宫和著名的杰马艾夫纳广场(Jemaa el-Fna),这些都反映了其辉煌的过去和独特的伊斯兰建筑艺术。

马拉喀什属于亚热带半沙漠性气候。夏季( 6 月至 8 月)炎热干燥,冬季温和。最佳旅行时间通常是春季( 3 月至 5 月)和秋季 ( 9月至 11 月),这段时间天气宜人,非常适合户外活动和探索城市。特别是 5 月和 9 月,降雨量相对较低,是理想的月份。马拉喀什是一个充满活力和异域风情的城市,无论是探索古老的麦地那,还是感受现代化的新城,都能带给你独特的旅行体验。

杰马艾夫纳广场(Jemaa el-Fnaa)

杰马艾夫纳广场作为非洲最大的广场,这里是马拉喀什的“城市心脏”。白天有果汁摊、彩绘艺术家和耍蛇人,夜晚则变身为热闹的食品摊、音乐表演和算命先生的聚集地。你可以在屋顶咖啡馆喝一杯薄荷茶,欣赏广场的娱乐活动。

这个广场是一个文化的大熔炉,非常嘈杂和鱼龙混杂,游客要时刻注意自己随身物品的安全。品尝当地食品和饮料时,尽量选择那些有很多当地人光顾的摊位,保证饮食的卫生和质量以及避免欺诈。另外,购买旅游纪念品讨价还价是必不可少的环节。对于任何主动提供帮助的人要保持警惕。在拍摄人像之前一定要获得许可,表演者可能会要求小费来换取拍照的机会。

库图比亚清真寺(Koutoubia Mosque)

这座清真寺的尖塔是马拉喀什的地标性建筑,被誉为伊斯兰建筑艺术的杰作。它的名字“Koutoubia”来源于阿拉伯语“kutubiyyin”,意思是“书商”,因为在清真寺建成之初,周围曾聚集着许多手稿和书籍的商贩。

库图比亚清真寺始建于 1147 年,由穆瓦希德王朝的阿卜杜勒·慕敏(Abd al-Mu'min)统治时期下令建造,旨在纪念战胜西班牙人的胜利。然而,后来发现这座清真寺在朝向麦加的方向有大约 5 度的误差。为了修正这一误差,阿卜杜勒·慕敏于 1158 年重建了全新的清真寺,位于原址附近。我们今天看到的清真寺就是这座重建后的建筑,其宣礼塔则在大约 1195 年由雅库布·埃勒·曼苏尔(Yaqub al-Mansur)完成。

宣礼塔是清真寺最引人注目的部分,高达约 77 米,在马拉喀什的许多地方都能看到。宣礼塔的外部装饰着各种拱形图案、几何浮雕和釉面瓷砖,顶部有四个不同大小的铜球。传说中,多出的一个金球是一位君主的妻子为弥补斋月期间的过失而捐赠的。这座宣礼塔的设计影响了后来的建筑,例如西班牙塞维利亚的吉拉达钟楼(Giralda)和摩洛哥拉巴特的哈桑塔(Hassan Tower)。值得一提的是,宣礼塔内部并没有楼梯,而是通过坡道盘旋上升,据说这是为了方便宣礼员骑马上塔呼唤信徒祈祷。清真寺内部布局采用“T”字形设计,中央走道比其他走道宽阔,顶部覆盖着穹顶。祈祷大厅可以容纳数万名信徒。

清真寺周边环绕着大型园林,采用法式园林风格,花香四溢。虽然清真寺内部不对非穆斯林开放,但其宏伟的外观和周围的花园也值得一游。

巴伊亚宫(Bahia Palace)

巴伊亚宫(Bahia 在阿拉伯语里意为“辉煌”或“美丽”, 英语 brilliant or beautiful)是摩洛哥最受欢迎的历史遗迹之一,位于摩洛哥马拉喀什麦地那的中心地带。这座 19 世纪的宫殿是伊斯兰和摩洛哥建筑的典范,彰显着优雅、富丽堂皇以及那个时代丰富的艺术传统。

到摩洛哥旅游的首选目的地应该是马拉喀什,而到了马拉喀什不应该错过的景点就是巴伊亚宫了。游客从并不显眼的大门进入之后可以看到一个非常漂亮的花园,巴伊亚宫的宫殿层层推进,每个大庭院都有一个中庭和令人惊艳的花园(类似于里亚德,riad),每当你认为游览即将结束之时你会不知不觉地被带入新的惊艳。

这座宫殿最初由穆罕默德四世(Muhammad IV)的高级官员(Grand Vizier,相当于中国总理或英国首相, Prime Minister)西·穆萨(Si Moussa)于 1866 年至 1867 年间建造。西·穆萨从卑微的奴隶身份起步,经过几十年的经营才爬升到一人之下,万人之上的地位。他的目标是打造当时最宏伟的宫殿,其设计纯粹是为了奢华和享乐,而非防御或政治用途。西·穆萨去世后,他的儿子巴·艾哈迈德(Ba Ahmed)在 1894 年至 1900 年间对宫殿进行了大规模的扩建和装饰。巴·艾哈迈德的动机是为了容纳他的四位正式妻子、众多妾室及其子女,而他最宠爱的妻子之一巴伊亚很可能就是这座宫殿的名字。 巴伊亚宫在其鼎盛时期曾是权力中心,举办过重要的政治会议、盛大的招待会和奢华的派对。1900 年巴·艾哈迈德去世后,据说宫殿遭到洗劫,许多贵重物品被盗。20 世纪初,随着法国保护国的到来,它成为了法国驻摩洛哥总督的官邸。如今,巴伊亚宫由摩洛哥文化部管理,是一个热门的旅游景点,也是举办特别文化活动和展览的场所。

巴伊亚宫以其精巧的建筑而闻名,完美融合了摩洛哥和安达卢西亚(Andalusia,西班牙)的风格。主要特色包括:

- 庭院和花园:这座庞大的建筑群围绕着众多宁静的庭院和葱郁的花园而建,花园中点缀着涓涓细流的喷泉、橘子树和各种芬芳的植物。这些空间旨在为人们提供放松身心的空间,在喧嚣的城市中营造一片宁静的绿洲。

- 精美的装饰:宫殿令人赏心悦目,装饰着精美绝伦的细节,例如精雕细琢的雪松木天花板、色彩鲜艳的马赛克瓷砖(zellij)、精致的灰泥工艺和彩绘木雕(zouak)。

- 工艺精湛:这座宫殿是摩洛哥工匠精湛技艺的典范,其精妙的设计和图案往往蕴含着与灵性、自然和繁荣相关的象征意义。

宫殿拥有150个房间,包括富丽堂皇的接待厅、私人住所和著名的后宫庭院。每个空间都为了解宫殿的历史及其昔日居民的生活方式提供了独特的视角。由于宫殿的逐块建造和逐步扩建,其布局极不规则,缺乏连续的轴线和统一的立面,使其宛如迷宫般魅力非凡。

巴迪宫(El Badi Palace)

巴迪宫,常被译为“无与伦比的宫殿(the Incomparable Palace)”,是一座位于摩洛哥马拉喀什、具有重要历史意义的皇宫遗址。它由萨阿迪王朝苏丹艾哈迈德·曼苏尔·扎比( Sultan Ahmed al-Mansour Dhahbi)于 1578 年下令建造,以庆祝他在三王之战(the Battle of the Three Kings)中对葡萄牙人的决定性胜利。宫殿的建造资金来自战利品,并持续了数十年,其装饰工作一直持续到 1603 年曼苏尔去世。这座宫殿旨在展现苏丹的财富、权力以及萨阿迪王朝(Saadian dynasty)的建筑技艺。

巅峰时期,巴迪宫以其奢华的装饰而闻名,其材料来自世界各地,包括意大利大理石、苏丹黄金、印度缟玛瑙和水晶。据说它拥有约 300 个房间,还有一座拥有四个牢房的地下监狱。下沉式花园、宽敞的庭院、广阔的花园和大型倒影池是为举办奢华的招待会、音乐会和外交活动而建造。宫殿的设计,尤其是其花园和中央水池,受到了西班牙格拉纳达(Granada)的阿尔罕布拉宫(Alhambra Palace)的影响,但规模更为宏伟。然而,这座宫殿的辉煌是短暂的。17 世纪末,阿拉维王朝( Alawi dynasty)的苏丹穆莱·伊斯玛仪(Sultan Moulay Ismail )决定将首都从马拉喀什迁至梅克内斯。在大约10年的时间里,他系统地将巴迪宫中的珍贵材料和装饰品全部拆毁,并用它们来装饰他的新皇城。

如今,巴迪宫大部分已是一片废墟,令人叹为观止。宽敞的庭院、巍峨的城墙和残存的建筑,让游客得以一窥其昔日的辉煌。它仍然是马拉喀什重要的历史地标,举办各种文化活动,例如民间艺术节。

宫殿西北侧的附属建筑,内有住宅区,可能供外国大使居住(An annex on the northwest side of the palace which contained residential quarters, possibly for foreign ambassadors)

宫殿南侧的附属区域,可能包括澡堂的遗迹(An annex area on the south side of the palace, probably including the remains of a bathhouse)

地下监狱(prisons)

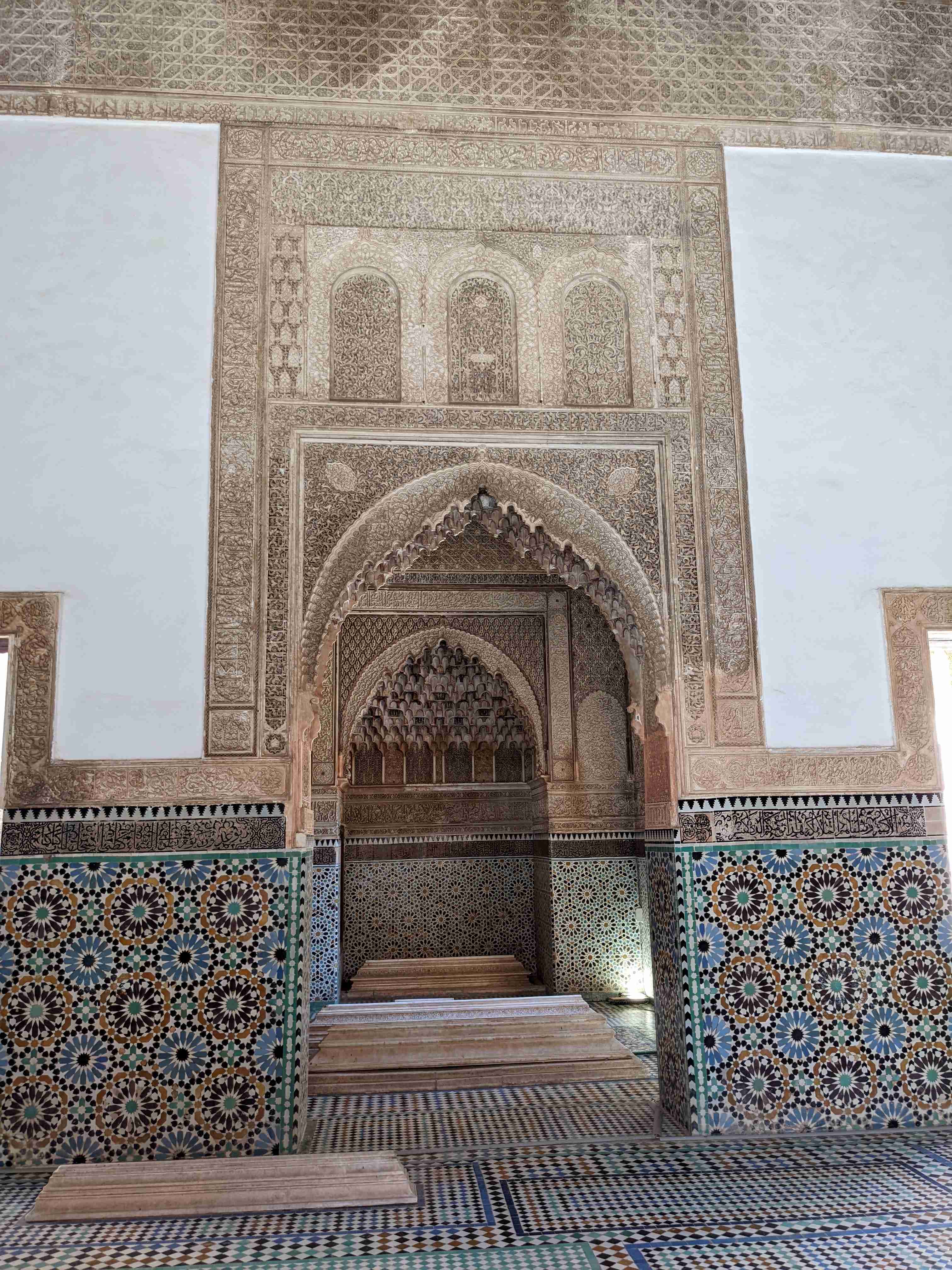

萨阿迪王朝陵墓(Saadian Tombs)

萨阿迪王朝陵墓是摩洛哥马拉喀什一处历史悠久的皇家陵墓,位于卡斯巴清真寺(Kasbah Mosque)内,该清真寺建于 1557 年,是摩洛哥最古老的清真寺之一。萨阿迪王朝陵墓群由两座建筑群组成:

第一座陵墓群的核心部分名为库巴·拉拉·马萨乌达 (Qubba Lalla Massaouda),由萨阿迪王朝第二任统治者苏丹阿卜杜拉·阿尔·加利卜 (Sultan Abdallah Al-Ghalib) 于 1557 年建造,用于安葬其父、萨阿迪王朝创始人穆罕默德·谢赫 (Muhammad Sheikh)。后来,在苏丹艾哈迈德·曼苏尔·达赫比 (Sultan Ahmed Al-Mansour Dahbi, 1578 - 1603) 统治时期,该建筑群进行了扩建和美化。苏丹的母亲拉拉·马萨乌达(Lalla Massaouda)就埋葬于此。

第二座陵墓群建于西侧。它包含三个房间:米哈拉布室(Mihrab room)、被称为十二柱室的正厅(Twelve Columns room)和三壁龛室(Three Niches room.)。正厅是该建筑群中最豪华的房间,内有苏丹艾哈迈德·曼苏尔·达赫比的陵墓。米哈拉布大厅在萨第安王朝时期被用作演讲厅,18 世纪时这里曾是阿拉维派的陵墓,其中包括 1792 年去世的苏丹穆莱·亚兹德 (Sultan Moulay Al Yazid) 的陵墓。

该建筑群以其精巧的装饰而闻名,它被认为是摩洛哥建筑和装饰艺术的杰出代表。

- 精致的雕刻和马赛克: 墙壁和天花板上覆盖着复杂而华丽的几何图案、植物图案和书法,由彩色瓷砖、雕刻石膏和雪松木精雕细琢而成。

- 大理石与雪松木: 墓碑多由意大利卡拉拉大理石((Italian Carrara marble))制成,而天花板则使用了摩洛哥传统的雪松木雕刻,展现了精湛的工艺。

- 对称与和谐: 整个建筑群设计讲究对称和比例,营造出一种宁静而庄重的氛围。

- 阿拉伯-安达卢西亚风格(Arab-Andalusian style): 融合了摩尔式和安达卢西亚式的建筑元素,体现了当时摩洛哥与西班牙南部艺术的交流与影响。

萨阿迪王朝覆灭后,这些陵墓被阿拉维王朝(Alaouite dynasty)的苏丹穆莱·伊斯玛仪(Sultan Moulay Ismail)封锁,并在随后的几个世纪里被人们遗忘。据说,出于宗教顾虑,他用墙封住了这些陵墓,而不是将其摧毁。这些陵墓一直被埋没,直到 1917 年,法国航空勘测人员确认了陵墓所在地,才重新发现它们。此后,这些陵墓经过修复并向公众开放,成为马拉喀什的一个重要旅游景点,展现着昔日辉煌的时代。

卡斯巴清真寺(Kasbah Mosque)

马若雷勒花园(Jardin Majorelle)

由法国东方主义画家(Orientalist painter)雅克·马若雷勒(Jacques Majorelle)于 1923 年创立。马若雷勒于 1917 年病愈抵达摩洛哥后,被摩洛哥鲜艳的色彩和丰富的文化深深吸引。他在一片棕榈树林的边缘购置了土地,并开始在他摩尔式别墅(Moorish-style villa)周围打造一个郁郁葱葱的花园。1931 年,他委托建筑师保罗·西诺尔(Paul Sinoir)设计了一座引人注目的立体主义别墅(Cubist villa),如今别墅的油漆颜色是标志性的“马若雷勒蓝”,这是他获得专利的一种大胆的钴蓝色。

花园内种植了来自五大洲的超过300种植物,包括仙人掌、竹子、棕榈和三角梅。蜿蜒的小路、静谧的喷泉和色彩鲜艳的陶瓷作品,营造出宁静梦幻的氛围。马若雷勒花园于 1947 年向公众开放,以筹集维护资金。

1962 年马若雷勒去世后,花园一度荒废,直到 20 世纪 80 年代,时装设计师伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent)和他的伴侣皮埃尔·贝尔杰(Pierre Bergé)才将其拯救。他们修复了花园,并将马若雷勒的工作室改造成了伊斯兰艺术博物馆,后来更名为柏柏尔博物馆(Berber Museum)。2008 年代,时装设计师伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent)和他的伴侣皮埃尔·贝尔杰(Pierre Bergé)才将其拯救。他们修复了花园,并将马若雷勒的工作室改造成了伊斯兰艺术博物馆(Museum of Islamic AAart),后来更名为柏柏尔博物馆(Berber Museum)。2008 年,圣罗兰去世后,他的骨灰被撒在了花园里。

如今,马若雷勒花园是马拉喀什最具标志性和游客最多的景点之一,每年吸引着数十万游客。这片宁静的绿洲,色彩缤纷,令人叹为观止。深蓝色的建筑与郁郁葱葱的异域植物相映成趣,点缀着明黄色和其他色调。它不仅仅是一座花园,更是艺术、自然和历史的独特融合。